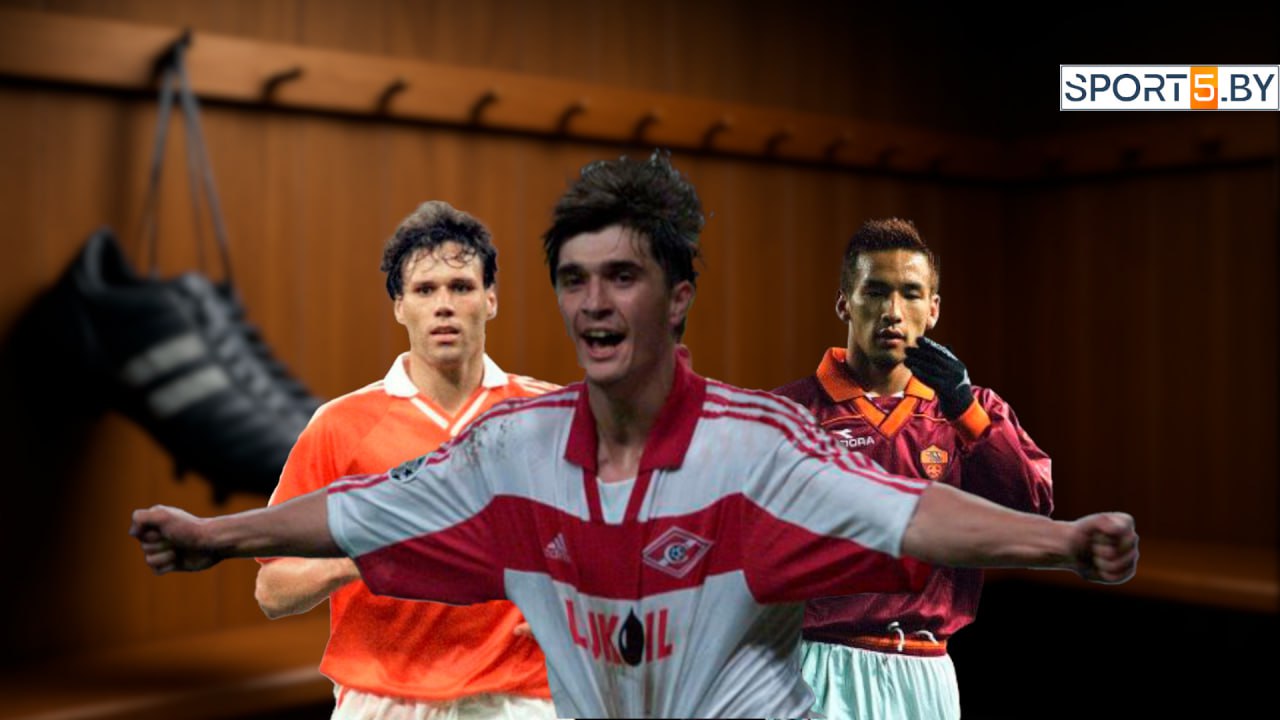

В футболе 30 лет — это далеко не конец. Но некоторые уходят раньше: не по выбору, а по необходимости. Или наоборот — осознанно. Марко ван Бастен, Артём Безродный, Хидетоши Наката, Ули Хёнесс, Мирослав Ромащенко — каждый из них завершил карьеру до 30. Травмы, выгорание, неверные диагнозы, усталость от футбольной рутины. Уход каждого — история боли, но и силы. В этом материале sport5.by рассказывает о пятёрке тех, кто ушёл слишком рано, но остался в памяти навсегда.

Марко ван Бастен (завершил карьеру в 28 лет)

Если бы нужно было выбрать самую трагичную и в то же время величественную историю ухода из футбола, имя Марко ван Бастена звучало бы одним из первых. Его карьера завершилась в 28 лет — по современным меркам это самый расцвет, время собирать титулы, становиться легендой. И он стал. Но слишком рано оказался по другую сторону баррикад: не в бутсах, а в костюме, не на поле, а на прощальном круге по “Сан-Сиро”.

Удивительно, но ещё в детстве врачи говорили Марко, что футболистом он не станет. В 14 лет мальчику поставили диагноз, связанный с деформацией сустава. И один из врачей заявил отцу: если Марко продолжит играть, он станет инвалидом. После такой новости многие родители бы разрушили мечту — семья и сам Марко решили идти до конца.

Ван Бастен ворвался в большой футбол, заменив самого Йохана Кройффа в матче за “Аякс”. Это было символично: словно преемник принял эстафету от живой легенды. За “Аякс” он выиграл всё что можно, а затем перешёл в “Милан”, где завоевал два Кубка европейских чемпионов и четыре Скудетто. Однако вскоре боль начала диктовать свои условия.

С 1986-го года, после первой серьёзной травмы голеностопа, ван Бастен не знал, что такое играть без проблем. Травмы, повторные операции, рубцовые изменения сустава привели к остеоартрозу — хрящ разрушался, кости терлись друг о друга, движения причиняли невыносимую боль. Медики пытались спасти его карьеру, но результата это не дало. Врачи предупреждали: если продолжит, может закончить инвалидом.

Марко не сдавался. Играл, когда другие бы отказались даже выходить на поле. Но к середине 90-х стало ясно: сустав изношен до предела. Хирург, осмотрев его ногу, был шокирован: “Это сустав 80-летнего старика”. Позже, уже после окончания карьеры, голеностоп пришлось зафиксировать титановыми винтами.

18 августа 1995-го года на стадионе “Сан-Сиро” состоялось прощание. 80 тысяч человек скандировали имя ван Бастена. Марко шел по кругу и хлопал — как гость на собственных похоронах. Он говорил позже: “Я умер как футболист. Я — призрак. Все хлопают тому, кого больше нет”.

И всё же даже за короткую карьеру он стал великим. Три “Золотых мяча”, культовый статус, наследие, которое не затерлось со временем. Марко ван Бастен не просто закончил играть, он стал символом борьбы и мужества.

Артём Безродный (завершил карьеру в 23 года)

История Артёма Безродного — не просто про футболиста, не реализовавшего свой потенциал. Это рассказ о хрупкости гения, о том, как боль, обстоятельства и собственный характер могут оборвать даже самую яркую карьеру. Он ушёл из большого футбола фактически в 23 года. А умер — в 37.

Безродный начинал в Сумах, где его отец был тренером. Уже в 15 лет о нём говорили как о лучшем полузащитнике Украины в своём возрасте. Его звали в “Аякс” и “Нант”, но отец решил, что рано. Так Артём оказался в Москве: сначала на базе ЦСКА, потом благодаря Вячеславу Грозному в “Спартаке”. Первый матч — и сразу дерзость: проброс мяча в “домик” Онопко. Соперник был в шоке, но признал талант юнца.

В 17 лет Безродный дебютировал в Лиге чемпионов. В 1999-м стал звездой — забивал “Спарте”, ЦСКА, “Крыльям”. Его называли “будущим Титовым”, и казалось, что звезда только начинает восходить.

Но всё оборвалось быстро. Ахиллы, голеностопы, бесконечные травмы. Он играл на уколах, восстанавливался, снова травмировался. К 2003-му году “Спартак” выставил его на трансфер. Потом был скандальный уход из “МКТ-Араза” в Азербайджане, игра за любительские клубы, исчезновение, странные слухи и, наконец, внезапная смерть в 2016-м году от сердечного приступа на пробежке. Ему было всего 37.

Безродный играл, будто дышал футболом, но не мог и не умел беречь себя. Грозный сравнивал его с Роббеном и Рибери, но при этом отмечал: всё шло от природы, а не от труда. Тренеры жаловались на недисциплинированность, врачи — на пренебрежение режимом. Он был как гениальный ребёнок, которому никто не успел объяснить, что талант — это лишь малая часть успеха.

Хидетоши Наката (завершил карьеру в 28 лет)

В истории футбола редко встречаются случаи, когда игрок уходит не потому, что не может, а потому что не хочет. Один из них — Хидетоши Наката.

После чемпионата мира-1998 японец перебрался в “Перуджу”, затем стал чемпионом Италии с “Ромой”, играл за “Парму”, “Фиорентину”, “Болонью”, а в 2005/06 провёл сезон в английском “Болтоне”. Наката дважды признавался лучшим игроком Азии, а в 2004-м году попал в список Пеле — 125 лучших футболистов планеты.

Казалось, всё только начинается. Но после чемпионата мира 2006-го года Хидетоши внезапно завершил карьеру в 29 лет — без серьёзных травм, без давления со стороны, при наличии предложений. Он просто понял, что устал: от бесконечных тренировок, матчей, ожиданий, от самого футбольного образа жизни.

“Вставал на колени и полз в туалет”, — это не метафора, а слова Накаты, описывающие его внутреннее состояние. Боль, выгорание и ощущение, что он больше не живёт, а существует по графику.

После ухода из футбола он провёл два года в путешествиях: играл в мяч с детьми в Африке, любовался северным сиянием, объездил свыше 100 стран. И понял, что плохо знает свою родину. С 2009-го по 2015-й год Наката посвятил себя изучению Японии: посетил все 47 префектур, мастерские, винокурни, фермы, храмы.

Так началась вторая жизнь Хидетоши. Он занялся ресторанным бизнесом и создал линейку премиального сакэ. Его продукция — не массовая, он предпочитает качество: не больше 1000 бутылок в год.

Хидетоши Наката ушёл из игры своевременно и осознанно, превратившись в культурного посла своей страны. Сегодня он остаётся редким примером человека, сумевшего не просто вовремя остановиться, но и превзойти самого себя за пределами поля.

Ули Хёнесс (завершил карьеру в 27 лет)

Ули Хёнесс завершил карьеру в 27 лет — в возрасте, когда большинство футболистов только начинают собирать главные плоды своего таланта. К тому моменту он уже всё выиграл: стал чемпионом Европы и мира с ФРГ, трижды взял Кубок европейских чемпионов с “Баварией”, забивал в решающих матчах. Его скорость, интеллект и универсальность сделали его ключевым игроком мюнхенцев.

Однако всё оборвалось в финале Кубка чемпионов 1975-го года — тяжелая травма колена. Восстановиться получилось, но прежней лёгкости и уверенности уже не было. Три года Ули продолжал играть, но всё чаще находился в запасе. Попытка перезапуска в “Нюрнберге” оказалась неудачной, поэтому в 1979-м году он решил уйти из футбола. Ему было всего 27.

Сразу после этого Хёнесс стал менеджером “Баварии”. С его приходом клуб начал новый этап: за несколько десятилетий под его руководством мюнхенцы превратились в трофейного гиганта.

Мирослав Ромащенко (закончил карьеру в 25 лет)

Мирослав Ромащенко завершил карьеру в 25 лет. И хотя его путь в футболе только начинался, всё закончилось слишком быстро — и слишком больно. На пике, в составе московского “Спартака” и сборной Беларуси, он мечтал о большом будущем. Но одно приземление на левую ногу в сентябре 1998-го года изменило всё. Боль в колене, операция, которая должна была избавить от дискомфорта — и настоящий кошмар, в котором не было пробуждения.

Оказалось, что во время первой операции ему удалили наружный мениск, а затем — и хрящ. После этого началась череда новых вмешательств, бесконечных врачей и нескончаемой боли. За три года он прошёл шесть операций и более сотни врачебных консультаций. Он пытался вернуться, тренировался, снова ложился под нож — и всё повторялось. Это был его “День сурка”, только без счастливого финала.

Болезненное восстановление, поездки по всему миру в поисках спасения, последняя надежда — уникальная операция по вживлению хряща в венгерской клинике. Она тоже не дала обещанного чуда. Врач честно сказал: шанс есть, но мизерный. Ромащенко боролся до конца, но в 2002-м году понял: дальше нельзя. Он ушёл с поля, так и не успев сыграть свой лучший матч.

Всё это время рядом были близкие и клуб, ставший второй семьёй. “Спартак” не бросил Мирослава: платил зарплату, оплачивал лечение, предлагал новый контракт, когда он даже не выходил на поле. Именно эта поддержка помогла ему не сломаться окончательно.